27年度介護報酬改定のポイント

2015年4月から介護報酬が改定されました。2016年度の診療報酬改定を占う上でも重要な今回の改定。ポイントを紹介します。

介護サービスの単価を決める介護報酬が導入されたのは、2000年。今回が5回目の改定ですが、経済誘導の仕方が診療報酬改定と似てきた気がします。

2015年の介護報酬改定では、全体でマイナス2.27%の改定率となりました。マイナス改定となるのは実に9年ぶり。内訳は、サービス単価の引き下げがマイナス4.48%、介護職員の処遇改善がプラス1.65%、中・重度の要介護者や、認知症高齢者へのサービス対応に関する加算にプラス0.56%となっています。

今回の介護報酬改定で特筆すべきは何と言っても、ほぼ全てのサービスで基本報酬が下がっていることでしょう。

診療報酬改定も含めいつもの報酬改定であれば、下がっている項目とそうでない項目があり、まだら模様となります。今回の介護報酬改定のように、全面的に引き下げられてしまうのはまれで、恐怖すら感じます。引き下げ幅はサービスごとに違いますが、特に下げ幅が大きいのは、特別養護老人ホームや通所介護などです。

全体的なマイナス改定の今回、事業所の介護報酬をプラスに持っていくためのポイントは、介護職員の処遇改善だと言われています。

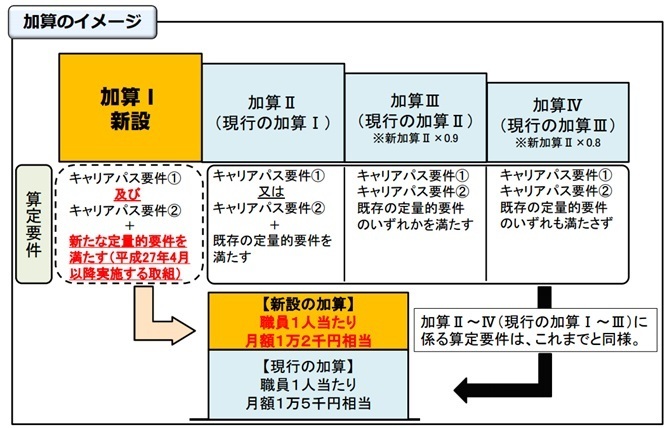

賃金改善計画を作成・実施したり、研修機会を確保したりすることで算定できる「介護職員処遇改善加算」がこれに当たります=算定要件は本記事文末を参照=。

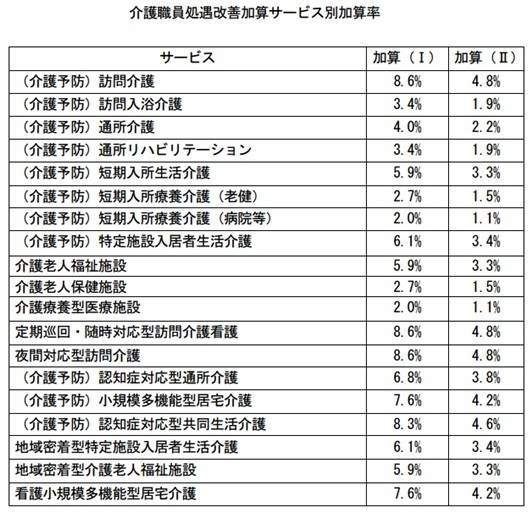

たとえば訪問介護事業所で今回新設された「介護職員処遇改善加算(Ⅰ)」が算定できれば、請求単位の8.6%の加算率が適用されます。ほかのサービスでも処遇改善を図るほど、より上位の加算区分となることができ、加算率はプラスになります=表参照=。

シンプルに考えれば、積極的に処遇改善を図り、処遇改善加算を算定している法人には、介護職員が多く集まり、さらなる経営改善につながる可能性があります。一方、処遇改善を怠った法人では、介護職員も集まらず、経営もうまく行かなくなるという負のスパイラルに陥ることが考えられます。

ただ、処遇改善加算はあくまで介護事業所の介護職員が対象で、ケアマネジャーや看護師などは対象外です。介護職員の割合が比較的少ない施設などでは、処遇改善加算による経営改善に限界があり、また異なるアプローチで経営改善を図ることが求められています。ほぼすべてのサービスでマイナス改定となった今回の介護報酬改定。介護事業所にとっては厳しいものとなっています。

『9年ぶりの介護報酬マイナス改定 医療機関が押さえるべき4つのこと』

以下の4つのポイントをめぐって、2015年度介護報酬改定が医療機関にどんな影響をもたらすか

1.介護報酬の大幅な引き下げ

2.地域包括ケアシステムへの対応

3.看取り

4.介護職員の処遇改善

2015年の介護報酬改定は全体でマイナス2.27%となりました。ただ、マイナス改定による影響の切実さは、施設系・在宅系で多少異なります。

特別養護老人ホームや介護老人保健施設(老健)などの介護施設については、単価が下げられるため収入が大幅に下がります。医療機関にも影響が大きいと思われる老健の引き下げの詳細を見てみると、在宅機能強化型老健の方が、通常型老健よりも引き下げ幅が少ない結果になっています。今後、さらに在宅機能強化型への移行が進んでいくことが予想され、「在宅復帰支援施設」としての老健の役割が一層求められるようになっていくと思われます。

一方、在宅系の介護サービスについては、利用者の区分支給限度基準額が下がっていないため、提供するサービスの数を増やすことで売上を維持することが可能となっています。

今後ますます進む高齢化によって、医療機関を受診する患者層と、介護サービス利用者層は重なっていくことが予想されます。そのため、医療機関と介護事業所との連携が今以上に重要になっていくことは、間違いありません。

医療機関が介護事業所と連携する秘訣は、介護サービスに関する理解です。たとえば「小規模多機能型居宅介護」と言われた時に、それがどんな人に向けたサービスで、どんな専門職が働いているのか理解しておく必要があります。介護報酬も理解できれば、介護事業者の収益構造をつかむことができ、最適な連携の取り方をイメージできるようになると思います。このように医療機関の地域医療連携室は、介護業界の動向についても理解しておくべきでしょう。

介護報酬改定によって介護現場での看取り対応への強化・充実が図られれば、これまで医療機関で看取っていた患者が介護施設や在宅で看取られていくようになると推測されます。

病院への入院患者数も減少していくこととなるでしょう。

今回の介護報酬マイナス改定を乗り越えるための方策の一つが、介護職員の処遇改善です。これによって介護事業所における介護職員の待遇が良くなれば、地域によっては病院の看護助手・介護職員が介護事業所へと転職してしまう可能性があり、病院でこれらの職種の補充が難しくなることも考えられます。

2014年度の診療報酬改定で医療機関の入院医療に対して厳しい改定が行なわれるようになり、介護事業者との連携や介護事業への参入を検討し始めた医療機関も多いのではないでしょうか。

これから国が医療と介護の連携を進めていくほど、診療報酬・介護報酬双方の理解が必要になるのは間違いありません。今後も通知などを通じて微修正が図られていくかもしれませんが、その動向に注目していく必要があります。

【備考】介護職員処遇改善加算の算定要件の要点

(厚生労働省資料『介護人材の処遇改善の充実に向けて(案)』などより抜粋)

1.賃金改善等に関する計画を作成し、全ての介護職員に周知するとともに、都道府県知事等に届け出た上で、加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。

2.事業年度ごとに、介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事等に報告すること。

3.労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。また、労働保険料の納付が適切に行われていること。

4.キャリアパス要件として、次の(1)又は(2)に適合すること。

【キャリアパス要件1】

次に掲げる要件の全てに適合すること。

ア 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(賃金に関するものを含む)を定めていること。

イ アに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く)について定めていること。

ウ ア及びイの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。

【キャリアパス要件2】

介護職員の資質向上のための計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保するとともに、全ての介護職員に周知していること。

5.定量的要件として、平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善の内容(賃金改善を除く。)及び要した費用を全ての介護職員に周知していること。

出典:木村憲洋(高崎健康福祉大学健康福祉学部医療福祉情報学科准教授)